Una de las preguntas que más suelen hacernos a los escritores

es: ¿por qué escribimos? Como si la razón se hallara en alguna

escena sumamente reveladora de nuestra infancia o adolescencia, en

algún suceso que nos marcó de tal modo que no nos dejó otro camino

para realizarnos que el de la escritura. A veces, creo que los

periodistas nos lo preguntan buscando un titular, invitándonos

amablemente a que les contemos algún acontecimiento peliculero,

algo moderadamente traumático que justifique lo que somos. Un

suceso, en fin, que lo explique todo. Pero sospecho que no hay nada

de eso. Los escritores no decidimos convertirnos en escritores de

la noche a la mañana. No creo que lo hagamos espoleados por un

hecho concreto, por un acontecimiento delimitado en el tiempo y que

no hemos podido olvidar. Creo que más bien decidimos hacerlo sin

darnos cuenta, por nacer con una cierta disposición a la

introspección o al recogimiento que luego nuestras circunstancias

vitales terminan puliendo. Es decir, nos hacemos escritores debido

a un rosario de sucesos e impresiones desperdigadas por nuestra

adolescencia, del que resulta muy difícil escoger una sola

cuenta.

Sin embargo, hay escritores que tienen muy claro qué suceso les

convirtió en escritores, sobre qué momento crucial de su juventud

se sustenta su vocación, y otros que probablemente se lo hayan

inventando para satisfacer a periodistas y lectores. Sea como

fuere, hay motivos verdaderamente novelescos. Una amiga me contó

una vez que ella escribía gracias a los caracoles. No se trataba de

que los simpáticos moluscos le trasmitieran telepáticamente lo que

tenía que escribir, o que se lo dictaran con sus vocecillas de

cuento. Se debía a que una vez, siendo niña, su abuela la había

llevado a recoger caracoles después de una tormenta. Tras la

recolección, dejaron la bolsa de plástico en la mesa de la cocina y

se fueron a hacer alguna otra cosa, pero cuando regresaron a la

habitación descubrieron que los caracoles habían huido de su

prisión de plástico en una fuga quieta. Y estaban por todas partes:

por las paredes, por el suelo, por las puertas de los muebles, como

incrustaciones de colores, una especie de pedrería fantástica que

alguien había engastado en la realidad. Fue querer describir esa

estampa tan onírica como atractiva lo que la convirtió en

escritora.

Cuando me lo contó, no pude más que sentir envidia de que

alguien pudiera concretar su destino de escritor con una imagen tan

exacta. Yo, en cambio, no disponía de ninguna escena semejante con

la que contentar a los periodistas. Mi abuela siempre había echado

los caracoles a la olla enseguida, sin darle la oportunidad de

diseñar sus bellas constelaciones sobre los azulejos de la cocina.

Así que cuando me preguntaban por qué había decidido convertirme en

escritor, yo solo podía ofrecer respuestas tan generales como

sosas: que si la escritura era el único modo que tenía a mi alcance

de contar una historia, que si nada me gustaba más que emocionar a

otros con algo inventado por mí, y bla, bla, bla…

Pero hace unos días, encallado de nuevo en la pregunta de

marras, decidí dejarme de vaguedades y contestar con algo concreto,

con la imagen peliculera que el periodista me estaba implícitamente

demandando. Así que hice memoria, me obligué a bucear en mi pasado

para intentar encontrar la primera pista de que iba a convertirme

en escritor de las muchas que debía de haber diseminadas por mi

infancia. Y tropecé con un recuerdo que bien podía servirme.

Yo tendría once o doce años. Por aquel entonces, mi padre

realizaba un viaje anual a la capital por cuestiones de trabajo, y

allí pasaba tres o cuatro días, tras los que volvía cargado de

regalos. Siempre eran juguetes, pero una vez trajo algo que no se

podía tocar: una historia. Había entrado en un cine y había visto

una de esas película de estreno que por aquellos años no llegaban a

nuestras salas de provincia, invadidas por los mamporros de Bruce

Lee y las correrías libidinosas de Jaimito, hasta mucho tiempo

después. Y le había entusiasmado tanto que no pudo resistirse a

contárnosla con minuciosidad y emoción, como un trovador de los de

antes. Era la historia de una nave de carga que, siguiendo una

señal de auxilio, aterrizaba en un planeta donde descubría unos

misteriosos huevos. Mientras la tripulación los estudiaba, uno de

ellos liberaba

una extraña criatura que se adhería como una macabra ventosa al

casco de uno de los oficiales, para algunas escenas después

provocarle la muerte surgiendo de su estómago en una estremecedora

erupción de sangre y tripas. Y mientras mi padre contaba la cacería

que tenía lugar a continuación por las tenebrosas entrañas del

carguero, mi imaginación iba traduciéndolo todo en imágenes,

incluido aquel bicho cuya sangre era ácido. Unos años después,

gracias a la irrupción del video doméstico, pude ver al fin aquella

película, pero pese a las fascinantes imágenes de Ridley Scott y

los inquietantes diseños de H. R. Giger, siempre preferiré las

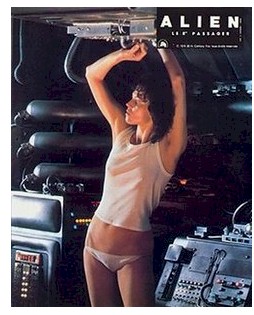

escenas que transcurrieron en mi mente, exceptuando, claro, aquella

en la que la suboficial Ripley se quedaba en ropa interior para

ponerse el traje espacial, convirtiéndose de paso en uno de los

mitos eróticos de los ochenta.

ellos liberaba

una extraña criatura que se adhería como una macabra ventosa al

casco de uno de los oficiales, para algunas escenas después

provocarle la muerte surgiendo de su estómago en una estremecedora

erupción de sangre y tripas. Y mientras mi padre contaba la cacería

que tenía lugar a continuación por las tenebrosas entrañas del

carguero, mi imaginación iba traduciéndolo todo en imágenes,

incluido aquel bicho cuya sangre era ácido. Unos años después,

gracias a la irrupción del video doméstico, pude ver al fin aquella

película, pero pese a las fascinantes imágenes de Ridley Scott y

los inquietantes diseños de H. R. Giger, siempre preferiré las

escenas que transcurrieron en mi mente, exceptuando, claro, aquella

en la que la suboficial Ripley se quedaba en ropa interior para

ponerse el traje espacial, convirtiéndose de paso en uno de los

mitos eróticos de los ochenta.

No sé si existirá en mi pasado un momento anterior a aquel que

explique mejor lo que he acabado siendo, pero de momento no

recuerdo ninguno más viejo. Así que no resultaría descabellado

afirmar que me convertí en escritor aquel día en el que, metido en

la cama, me pasé toda la noche tratando de inventar una historia

tan emocionante como la que acababa de escuchar de labios de mi

padre. Era como si la literatura se hubiera adherido a mi cara y

navegara ya por mi interior, esperando el momento de irrumpir a

través de mi pecho convertida en vocación.

Félix J.

Palma

anikaentrelibros no se hace

responsable del uso de imágenes de los blogueros a partir del

momento en que informa que sólo deben utilizarse aquellas libres de

copyright, con permiso o propias del autor