Irrealismo vulgar

José Carlos

Somoza

Muchos años después, sentado ante el ordenador, he recordado el

día que mi padre me hizo conocer a García Márquez. Eran

aquellos unos años -década de los setenta- en los que los

escritores usábamos máquinas de tinta y las palabras poseían peso y

olor y manchaban los papeles. Unos años en los que, si querías

leer, visitabas librerías o bibliotecas. En los que los libros,

como las personas, no acababan cuando concluía su vida útil,

sino que había que seguir cuidándolos como a ancianos, soplar sobre

sus cantos, sacudirles el polvo, ordenarlos en las repisas y no

doblarles las páginas. Años en los que la luz solo servía para

iluminar y nadie imaginaba que íbamos a trabajar, gozar, aprender y

enseñar con luz. En los que las revistas, fascículos y periódicos

-esos hermanos pequeños de la lectura- tenían un propósito útil y

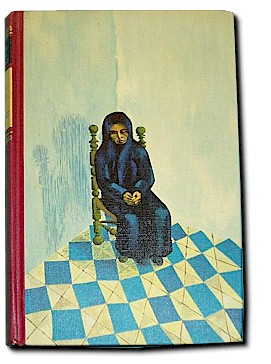

un público deseoso. Recuerdo que, cuando mi padre me enseñó aquel

libro en la revista de Círculo de Lectores, lo primero que me llamó

la atención fue que, en lugar de la esperable portada de pistolas,

muchachas muertas, ojos en la oscuridad o manos

crispadas -la novela policiaca era lo único que leía mi padre en

esos años- hubiese una viejecilla vestida de luto sentada en una

silla. "Este es la mejor novela que he leído en mi vida", me dijo,

para mi sorpresa. Eran los años del realismo mágico.

Yo me fiaba de mi padre, y la leí. Me gustó la historia de la

familia Buendía, me gustó Úrsula Iguarán, me gustaron los inventos

de Arcadio. Y me dejó asombrado, literalmente, la escena en que

Remedios la Bella (creo recordar su nombre)

ascendía a los cielos presa de una palidez de

neblina y un arrebato de mística atea. Pero sobre todo recuerdo su

poderoso realismo de pucheros, faenas, ambientes cotidianos

(Remedios levita mientras tiende ropa en la azotea), cuerpos que

podían tocarse, palabras dichas frente a los oídos que las

escuchaban, besos que se saboreaban como fruta tropical.

Sensaciones físicas reconocibles, inmediatas. Era imposible contar

esas cosas de ninguna otra forma que no fuese con palabras, ni

experimentarlas de ninguna otra forma que no fuese sosteniendo

papeles en la mano. Ninguna imagen, ninguna luz, ninguna realidad

tenía el suficiente poder. Eran los años del realismo mágico,

escondido en las páginas de los libros como los hechizos en los

grimorios.

ascendía a los cielos presa de una palidez de

neblina y un arrebato de mística atea. Pero sobre todo recuerdo su

poderoso realismo de pucheros, faenas, ambientes cotidianos

(Remedios levita mientras tiende ropa en la azotea), cuerpos que

podían tocarse, palabras dichas frente a los oídos que las

escuchaban, besos que se saboreaban como fruta tropical.

Sensaciones físicas reconocibles, inmediatas. Era imposible contar

esas cosas de ninguna otra forma que no fuese con palabras, ni

experimentarlas de ninguna otra forma que no fuese sosteniendo

papeles en la mano. Ninguna imagen, ninguna luz, ninguna realidad

tenía el suficiente poder. Eran los años del realismo mágico,

escondido en las páginas de los libros como los hechizos en los

grimorios.

Hoy aún no han pasado cien años desde esa novela crucial, y el

realismo mágico parece desfasado. El milagro se ha hecho cotidiano.

Las palabras viajan como asteroides, cruzando de una a otra

pantalla como a través de un enorme cosmos, igual de fugaces.

Macondo ha dado paso a un planeta entero de comunicaciones

enredadas, relaciones frágiles, noticias olvidables y magia que,

por habitual, se ha hecho demasiado común. Asombroso, útil,

insospechable irrealismo, tan doméstico que se ha vulgarizado. Años

de irrealismo vulgar. Y sospecho que nuestra soledad es

aún mayor que hace cien años.

Al menos, Gabo ha sido dado de alta. Bien.