ESCUCHANDO LA

CARACOLA

Álvaro Bermejo

Eric R. Kandel, en 1999.

El 12 de marzo de 1938 Adolf Hitler daba un

paso más en su ofensiva expansionista hacia el Este, también

conocida como el Anschluss: Austria pasaba a ser una provincia del

Reich -la Ostmark-. Ocho meses después, un día de noviembre de 1938

y en el exclusivo distrito del Schloss Belvedere, junto al Prater,

un niño vienés jugaba en el salón de su casa con un cochecito de

carreras que su padre acababa de regalarle por su noveno

cumpleaños. En eso, sonaron unos golpes a la puerta. El cochecito

se detuvo, el corazón del niño también. Quienes llamaban eran dos

agentes de la Gestapo que, a su manera expeditiva, ordenaron a su

madre que hiciera las maletas y abandonara inmediatamente aquel

inmueble. Las cosas empeoraron antes del mediodía, cuando tuvieron

la constatación de que su padre había desaparecido. Por fortuna,

reapareció a los pocos días: lo habían liberado tras verificar que

combatió para el Imperio austro-húngaro durante la I Guerra

Mundial. Pero este antecedente no evitó que le arrebataran su

comercio para dárselo a un nuevo dueño que, obviamente, no era

judío.

Noche de los Cristales Rotos,

Berlín, 1938.

Sólo muchos años más tarde aquel niño pudo comprender que lo que

había vivido esos días de noviembre era

la Kristallnacht, la Noche de los Cristales

Rotos, uno más de los espeluznantes prolegómenos del

Holocausto. Gracias a la ayuda de la Israelitsiche

Kultusgemeinde der Staat Wien, en abril de 1939 el niño pudo

salir, junto a su hermano, rumbo a los EE. UU., donde viviría bajo

la tutela de sus abuelos. En agosto, días antes del estallido de la

II Guerra Mundial, fueron sus padres los que lograron escapar de

una muerte más que cierta, reuniéndose con ellos en Nueva York para

iniciar una nueva vida.

El niño se llamaba Eric Kandel, y allá, en la

América de las oportunidades, inició una carrera científica

absolutamente conectada con esa "otra vida" que había dejado de

entender, cuando su propia patria, Austria, dejó de llamarse

Austria. Tras estudiar Historia, Literatura y Biología en Harvard

-la vida contada y la vida en sus raíces-, se doctoró en Medicina

en la Universidad de Nueva York, decantándose tanto por la

Psiquiatría como por la naciente Neurofisiología. En 1965 sería

nombrado director del Centro de Neurobiología de la

Universidad de Columbia, y treinta años después recibiría el Nobel

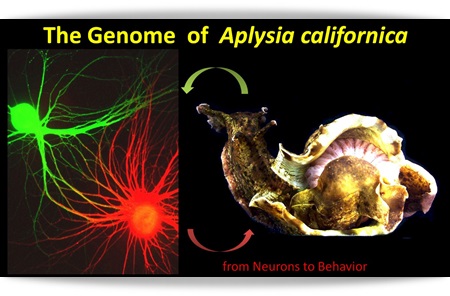

de Medicina, a cuenta de sus estudios acerca de la Aplysia.

Aplysia punctata.

¿Qué demonios es la Aplysia? Un enigma con forma de molusco, en

cuyas circunvalaciones parecía cifrarse buena parte de su drama

personal, el de su familia, el de su nación, el de Europa entera.

Pero aún es pronto para acabar de resolverlo.

Si esta historia se originó a partir del trauma experimentado

durante aquella noche de horror y destrucción, la Noche de los

Cristales Roto, también hubo algo que se rompió dentro de la mente

de ese niño que, hasta entonces, creía pertenecer a la cultura más

sofisticada de Europa. ¿Cómo explicarse que una sociedad generadora

de tantas de las más altas expresiones culturales de todos los

tiempos, hubiera sido capaz de producir el Holocausto?

¿Cómo comprender que intelectuales y artistas como Martin

Heidegger, Ernst Jünger y Herbert von Karajan hubiesen sucumbido al

hechizo del nazismo?

Preguntas como éstas persiguieron a Kandel durante años. En

Harvard abordó como tema de tesis la actitud de los intelectuales

alemanes frente al nazismo. Su dramática conclusión fue que

mientras muchos de ellos habían aceptado alegremente los aberrantes

postulados del III Reich, fueron demasiados los que se mantuvieron

al margen, y demasiado pocos los que tuvieron la valiente actitud

de enfrentarlo. Pero su búsqueda no se limitó al mundo de los

intelectuales. La experiencia del nazismo, su violencia y su

brutalidad, despertó su interés en el estudio de la mente

humana.

¿Cuáles eran las claves para la comprensión del comportamiento

de las personas y el carácter imprevisible de sus motivaciones? En

un principio eligió como vía para esa investigación la literatura,

guiado por autores como Fedor Dostoievski, Franz Kafka, Charles

Dickens o Thomas Mann. Con ellos Kandel fue demarcando algunos de

los más oscuros y recónditos mecanismos de nuestra mente. Al poco

tiempo encontró un nuevo guía: Sigmund Freud. En

1955, ya como avanzado estudiante de medicina, llevó su interés por

el psicoanálisis a la Universidad de Columbia y se entrevistó con

el biólogo Harry Grundfest. Tuvo la presencia de ánimo suficiente

como para plantearle su aspiración de averiguar en qué lugar físico

del cerebro se podrían alojar entidades psíquicas tales como el yo,

el ello y el superyó.

Sigmund Freud, junto a su perro,

Viena, 1895

Entonces, con la investigación del cerebro

sumergida en el racionalismo más absoluto, plantearse estudiar

científicamente las emociones y los sentimientos, apenas podía

despertar más que una sonrisa educada. Eso era como retrotraerse al

tiempo de las disquisiciones escolásticas acerca del órgano

interior donde se ubicaba el alma.

Un siglo después, las emociones y su base cerebral atraen

simposios e investigadores como un imán. Pocos científicos alcanzan

el grado de popularidad del portugués Antonio

Damasio, calificado por el prestigioso investigador Kerry

Ressler, del Instituto Médico Howard Hughes (EE.UU.) como "un líder

que recoge la imagen global en neurociencia para permitirnos

comprender cómo surgen las funciones más complejas". Cierto, pero

solo a medias. Porque todo eso comenzó con las inquietudes de ese

niño vienes que jugaba con un cochecito azul, con la ambición

científica que despertó en él la memoria del horror, con la

decisión inquebrantable de llegar al fondo de las causas a través

del estudio de las bases biológicas de la conciencia.

Fue Harry Grundfest quien le suministró la

primera clave para resolver el enigma: el limitado desarrollo de

las ciencias del cerebro no hacía posible aún comprender los

fundamentos biológicos de las teorías freudianas. Lo que sí era

posible era estudiar el cerebro observando las células nerviosas

una a una.

Santiago Ramón y Cajal, 1906.

Kandel se preguntó entonces cómo abordar cuestiones tan

complejas como las motivaciones inconscientes de la conducta por

semejante camino. Se respondió al instante haciendo una inesperada

conexión: recordó que en 1887 el propio Freud había planteado la

idea de impulsar el estudio biológico del cerebro. ¿En base a qué?

A los estudios de un oscuro investigador español llamado

Santiago Ramón y Cajal, quien, antes de deslumbrar

a la Sociedad Anatómica Alemana, en el Congreso de Berlín de 1889,

estableció un postulado científico que le valdría el Nobel de

Medicina de 1906 y que hoy conocemos como su ya célebre "Doctrina

de la Neurona". Estudiando la materia gris del sistema nervioso

cerebroespinal, había descubierto que está compuesto por "enjambres

de células individuales altamente conectivas".

Si Freud nunca consiguió ser más que un mediocre biólogo, Cajal

no mostraba ningún interés por el psicoanálisis. Pero, lejos de

arredrarle, la disyuntiva no hizo sino acentuar la ambición

cognitiva de Kandel. Las limitaciones del psicoanálisis a la

hora de estudiar la investigación biológica del cerebro, como las

de la propia biología, siempre tan remisa a ir más allá de sus

microscopios y sus probetas, no le movieron a decantarse por

priorizar ninguna de las dos ciencias. Pionero de la

conectividad interdisciplinar, de la permeabilidad de la

ciencia, y aun del conocimiento, lejos de reemplazar un abordaje

por otro, se propuso lograr una conjugación de ambos, lo que, en un

principio, le llevó al rechazo de unos y otros.

Hasta que, como en un cuento infantil, tal vez a bordo de ese

cochecito azul que convocaba sus sueños, apareció la

Aplysia.

Se trataba de un pequeño molusco marino, un simple caracol, en

apariencia insignificante que habita aguas atlánticas y

mediterráneas. ¿Se puede estudiar el cerebro de un caracol marino y

no acabar en un manicomio? Sí, se puede. Pero, ¿con qué objeto? Con

uno en apariencia demencial. En el curso de sus investigaciones

Kandel descubrió que la Aplysia tiene memoria, una memoria

rudimentaria, pero memoria al cabo. Y no solo eso: su proceso de

almacenamiento de datos a corto y largo plazo, así como sus

mecanismos neuronales, funcionaban de una manera inquietantemente

parecida a los de los seres humanos.

Increíble pero cierto, y cada uno de sus análisis no hacía sino

constatar esta evidencia, en apariencia más fantasiosa que

científica, se diría propia de un niño.

Pero fue así: el niño que jugaba con aquel cochecito azul se

había acercado la caracola de la memoria a su tímpano cerebral. Oyó

algo más que el eco del mar, quizá el eco de cien mares, los mares

profundos de la insondable memoria humana.

A diferencia de sus más señalados colegas de aquel tiempo,

convencidos de que siempre ha sido el bosque, y no los árboles, lo

que cuenta, Kandel se aplicó a estudiar los campos

neuronales, árbol por árbol. Una tarea imposible,

ciertamente, pero en la mente de Kandel no cabía tal adjetivo.

Sabía a lo que se enfrentaba: el cerebro humano es un misterio

dentro de otro, un bosque formado por más de cien mil neuronas.

Kandel secuenció sus exámenes biológicos con los cambios que la

experiencia externa genera entre las múltiples conexiones

sinápticas de las neuronas. Llegó a una conclusión sencillamente

revolucionaria: el proceso de aprendizaje produce notables cambios

anatómicos en la estructura cerebral, sea de la simple Aplysia o

del complejo Homo Sapiens. O, lo que viene a ser lo mismo: cada una

de nuestras neuronas es tan sensible a su herencia genética como a

las emociones humanas producto de la cultura. Su modulación, en

suma, es una consecuencia de la consciencia.

Pero aquella caracola llamada Aplysia siguió hablándole al

oído.

En aquellos años ya se conocían los estudios de Cajal acerca de

la elasticidad neuronal. A semejanza de los músculos, las neuronas

respondían a los cambios momentáneos con un retorno a la forma

original. Kandel fue más lejos. Los cambios no solo eran

fisiológicos. Afectaban tanto o más a la conciencia del sujeto,

hasta el extremo de modificar su conducta. Lo elástico se

transfería a lo plástico, entendido como una suerte de impresión

perdurable en los códigos más profundos de nuestra mente.

Si hoy hablamos de plasticidad neuronal, lo que implica

permanencia del cambio después de la interrupción de la causa,

pensamos como en un acto reflejo en las teorías de Antonio Damasio.

Pero no. Sin desmerecer los hallazgos de Damasio, su raíz

viene de aquel niño vienes, el verdadero Mago del Cerebro,

quien, escuchando una caracola, llegó a la conclusión de que

la sinfonía de los mares cerebrales estaba más influenciada por la

partitura de cada instante, o de cada ciclo histórico, que por la

estructura orgánica de los instrumentos.

Fue, en definitiva, Eric Kandler el primero en

anotar en sus cuadernos de trabajo, y a finales de los '70 del

pasado siglo, ese concepto que consideramos tan consonante

con nuestro vertiginoso XXI: Plasticidad Neuronal. Abrió así todo

un nuevo horizonte para el estudio de las bases biológicas del

aprendizaje y la memoria del que seguimos siendo deudores.

Cuando percibes lo que sucede, surge el sentimiento. Emocionarse

es actuar, pero sentir es percibir. Todo aquello que se archiva

como aprendido en las zonas prefrontales de la corteza cerebral

configura tanto el manejo de las emociones como el proceso de toma

de decisiones. De ahí que la plasticidad neuronal implique la

existencia de una causa vinculada a un proceso de aprendizaje que

produce un cambio. Cuando este perdura en el tiempo, se archiva en

la memoria, y nuestra mente actúa en consecuencia.

Hitler saludando a los últimos

defensores del III Reich, apenas niños. Berlín. 1945.

Adolf Hitler, Martin Borman, Heinrich Himmler y todo lo que

perpetraron no fue producto de una anomalía genética, sino de una

especie de tsunami emocional con derivaciones delirantes de

sustrato cultural -toda la mitología aria, raíz del nazismo-,

elevadas a un programa político y abocadas a una conclusión

demoniaca. A partir de aquella Noche de los Cristales Rotos, algo

se rompió igualmente en la mente de Alemania, y millones de

personas pasaron a replicar las pulsiones cerebrales de un simple

caracol marino. La Alemania "Aplysica" no despertó de esa pesadilla

hasta que vio Berlín envuelto en llamas, y a su Führer tan

calcinado como su conciencia nacional.

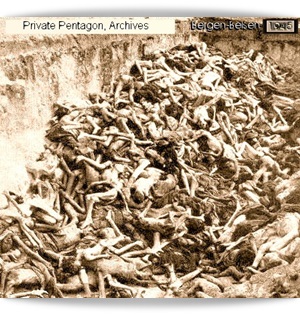

Archivos Privados del Pentágono.

Bergen-Belsen, 1945.

Entretanto, sobre las bases de Cajal, Kandel había comenzado a

alzar los pilares de una nueva manera de estudiar, neurona por

neurona, los mecanismos de la memoria humana. Entendía que el

Holocausto había colocado al lema "no olvidar jamás" en el centro

de un compromiso que las futuras generaciones tendrían que

suscribir para luchar contra la intolerancia, la discriminación y

el genocidio.

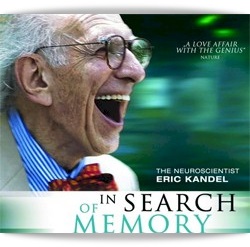

"Mi trabajo científico - escribió en En busca

de la memoria - está dedicado a investigar los

fundamentos biológicos de ese lema: los procesos cerebrales que nos

permiten recordar". Porque el cerebro de quien recibiría el premio

Nobel de Medicina en 2000 conservaba bien nítido el recuerdo de

aquel niño vienés cuyo juego con su cochecito azul había sido

interrumpido por aquellos brutales puñetazos a la puerta de su

casa, una trágica noche en la cual las calles de su culta ciudad,

iluminadas por los incendios de sus sinagogas, se habían llenado

con miles de cristales rotos.

Entonces, cuando huía de Alemania rumbo a los EE.UU., aun no

sabía que, bajos las aguas del Atlántico, una caracola había

comenzado a hablarle. Se llamaba Aplysia y él nunca supo por qué.

El término viene del griego, ya lo empleaba Aristóteles, y se

traduce como "suciedad". ¿Por qué denominaban así a este molusco de

larga memoria? Porque vive tan encastrado en el fango marino

que apenas se puede limpiar. Otra metáfora de la memoria neuronal y

su plasticidad. "Todo podemos aprenderlo, amigo mío" -parecía

decirle la sabia Aplysia al joven Kandel-, "pero quizá lo más

importante sea aprender a no olvidar lo que sucedió, de modo que no

vuelva a repetirse nunca jamás".

Kandel consagró toda su vida a ese empeño, absolutamente

avanzado, sumamente científico, sin duda, pero radicalmente humano,

nacido de su experiencia ante el horror. El odio, la

deshumanización y la barbarie crecen y se multiplican, no tanto a

cuenta de lo que ignoran sino, fundamentalmente, a raíz de lo que

se niega a recordar.

anikaentrelibros no se hace responsable del uso de imágenes de los

blogueros a partir del momento en que informa que sólo deben

utilizarse aquellas libres de copyright, con permiso o propias del

autor