"RITOS Y MITOS DEL

AMOR"

Álvaro Bermejo

Por los tiempos en que el

Arcipreste de Hita rondaba pastoras y serranas, Chaucer ya hablaba

del catorce de febrero como un día proclive a los apareamientos, al

menos, entre los mirlos de la campiña inglesa. Siempre en vísperas

de Carnestolendas, antes que la farsa llegaba el amor. Y así lo

constataban los jóvenes de media Europa que consideraban esa fecha

la más propicia para elegir pareja o para formalizar sus

compromisos. No obstante, tuvieron que esperar a que el calendario

gregoriano la casase con el día de san Valentín, para que sus

efusiones tuviesen la dispensa canónica de un patrón de los

enamorados.

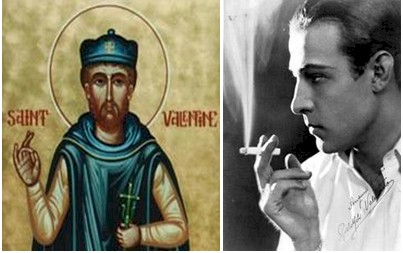

Dos

versiones de San Valentín

Desde luego, del san Valentín histórico, que murió decapitado en

Roma allá por el siglo III, al Rodolfo Valentino cuya muerte

desencadenó una ola de histeria colectiva entre sus admiradoras,

sea en su vertiente divina o en la humana, el amor sigue siendo un

misterio. Y, como tal, se presta a todo género de supersticiones,

casi todas de origen profano, aunque muchas estén ya consagradas.

No es casual que para Hesíodo, Amor, el más bello de los dioses,

fuera hijo de la Tierra y del Abismo. Más sofisticado, Platón elige

a Hermes y Afrodita como padres de Eros. Pero, enseguida, le

atribuye una naturaleza dual, sublime o terrible. Sus

contemporáneos lo representaban como un niño alado y desnudo,

porque encarna un deseo que no se puede ocultar, así como la eterna

juventud de los amores profundos. Ahora bien, también le vendaron

los ojos mientras le armaban con arcos y flechas, pues Eros es un

cazador caprichoso, muy capaz de conseguir la milagrosa unión de

los contrarios, pero también de cegar a hombres y mujeres, hasta

abocarlos a los dominios mortuorios de Thánatos.

No en vano, los mitos y ritos en torno al amor y al matrimonio

son tan numerosos como los concernientes a la muerte. Por supuesto,

todo enamorado aspira a la eternidad. Por ello, en el momento del

compromiso ciñe su dedo con un anillo, circular como el infinito,

que simboliza tanto un deseo de perdurabilidad como una protección

mágica que sella la alianza con la suerte de la "sortija". Siendo

también de oro, sorprende que las arras deban sumar trece, el

número maléfico por antonomasia, salvo que volvamos a remitirnos a

la mitología griega, donde significa la hipóstasis del

decimotercero que es también el primero, como Zeus en el cortejo de

los dioses o Ulises en la caverna del Cíclope. Claro que, si estas

arras simbolizan el compromiso de proveer el hogar conyugal, un

beso puede significar bastante más que un beso.

Por ejemplo, el que se dan los contrayentes al concluir una boda

tiene su origen en los tiempos en que la pareja hacía el amor por

primera vez, literalmente, ante los ojos de concurrencia. Del acto

público y explícito, se pasó a un ritual más discreto, sólo

en presencia de sus padrinos, madrinas y testigos. A la

postre, y en estos tiempos en que creemos vivir el pleonasmo de

toda desvergüenza, de todo ello sólo ha quedado el casto

intercambio de besos en la iglesia, costumbre que Bertrand Russell

calificó de "disfraz apetecible".

Así mismo, entre otros disfraces antaño usuales en este ritual,

figuraba el del deshollinador que debía aguardar a la novia

a las puertas del templo, para darle buena suerte, en su

condición de guardián de los fuegos del hogar. Entre tanto,

al novio se le cubría la cabeza con una corona de laurel, tal

vez para recordarle que, en determinadas situaciones, es

preciso ser un héroe para casarse. Si estas prácticas europeas no

prosperaron, sí lo hizo otra de origen oriental, como es la de

arrojar  puñados de arroz sobre los

recién casados. En su día, el Mahatma Gandhi fue materialmente

sepultado por una montaña de arroz, entre el fervor de los más de

cinco mil hindúes que presenciaron su boda. Bastante más

grandilocuente, también Alejandro Magno eligió la simbología

conyugal para ver cumplido su sueño de unir Oriente y Occidente a

su regreso de la India.

puñados de arroz sobre los

recién casados. En su día, el Mahatma Gandhi fue materialmente

sepultado por una montaña de arroz, entre el fervor de los más de

cinco mil hindúes que presenciaron su boda. Bastante más

grandilocuente, también Alejandro Magno eligió la simbología

conyugal para ver cumplido su sueño de unir Oriente y Occidente a

su regreso de la India.

Para ello, dispuso el casamiento en masa de diez mil soldados de

su ejército con otras tantas jóvenes nativas, en una sola noche. El

escenario fue la legendaria ciudad de Susa, cerca de Persépolis,

donde tuvo lugar la batalla sexual más espectacular de todos los

tiempos, durante la cual charlatanes elegidos iban de acá para allá

contando historias picarescas, dando origen así a la literatura del

género, y tal vez, al tópico posmoderno de la "Guerra de

Sexos".

Pese a ello, el ritual de la luna de miel no tiene un origen

macedonio, sino teutónico. Allá en la hiperbórea Jutlandia y

durante un mes lunar posterior al desposorio, los desposados

celebraban su unión bebiendo hidromiel, un vino hecho de miel,

símbolo de pureza y felicidad. Con esto pretendían conjurar todo

mal augurio sumiéndose en aturdimientos etílicos que equivalían,

verdaderamente, a unas prolongadas vacaciones. Más drásticos, los

chamanes de Madagascar preferían espantar a los demonios mediante

tatuajes protectores en el pubis de la novia.

Según como se mire, no somos menos primitivos cuando creemos en

los poderes catárticos del rojo y el azul aplicados al poder

seductor de la lencería, o en la acrobacia de atrapar en el aire el

tapón de una botella de champán abierta en período de luna llena.

Tal vez, tantas supersticiones camufladas bajo el tranquilizador

ropaje de lo civilizado, ocultan en su raíz desnuda el temor a

sucumbir a un amor fatal, como el de Troilo y Criseida, o como

todos los que van de la tragedia de Mayerling al mito de

Lohengrin.

Y es que, a decir verdad, entre las sátiras de Boccaccio y los

dramas de Wagner, el amor mismo es una superstición donde

comenzamos por otorgarle a la persona amada virtudes benéficas,

casi sobrenaturales, que acaso no posee. Quizá por ello -otra

paradoja- los más encendidos poetas del amor sean los místicos. De

hecho, no fue Don Juan Tenorio, sino otro Juan, san Juan de la

Cruz, quien escribió aquello de: "Quedéme y olvidéme / El rostro

recliné sobre el Amado / cesó todo y dejéme / dejando mi cuidado /

entre las azucenas olvidado". Todo un Himalaya romántico a cuyos

pies se abren horizontes de gloria o de infierno. Pues, incluso

desde la simbología astral, el Amor, como dios primero, simboliza

la cohesión interna del cosmos. Salvo que se pervierta y pase así,

de ser el centro unificador que dimana felicidad, a invertirse en

un principio de división, destrucción y muerte.

Mientras miraban al cielo desde lo alto de sus observatorios,

los astrólogos persas, que también tenían su parte de poetas,

pensaban que para amar es preciso cerrar los ojos. Sobre todo si

esa floración amorosa coincide con un eclipse de sol, pues

contemplarlo equivale a cerrar las puertas a toda fortuna en el

amor. Hasta el próximo, que sucederá el próximo 29 de abril,

san Valentín nos concede una tregua de dos meses y quince

días para recordarnos que, a pesar de todos sus tormentos, la

felicidad sigue siendo un mito posible.

anikaentrelibros no se hace

responsable del uso de imágenes de los blogueros a partir del

momento en que informa que sólo deben utilizarse aquellas libres de

copyright, con permiso o propias del autor